Urdu Grammar

حروف کا بیان

حرف وہ کلمہ ہے جو نہ تو کسی شخص یا چیز کا نام ہو نہ کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے اور نہ ہی اپنے الگ کوئی معنی رکھتا ہو بلکہ یہ مختلف کلموں کو آپس میں ملاتا اور ان کے ساتھ مل کر با معنی بنتا ہے۔

جیسے: نمازی مسجد میں ہے۔ اس جملے میں لفظوں کا تعلق ‘میں’ کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو جملہ بے معنی ہو جائے اور ‘میں’ حرف ہے۔ اسی طرح پر کا اور وغیرہ بھی حروف ہیں جو کلموں کو آپس میں ملاتے ہیں۔

حروف کی اقسام

اردو میں حرف کی بہت اقسام ہیں جن میں چند ایک مندرجہ ذیل ہیں :

حروف جار :

حروف جار وہ حروف ہیں جو اسما اور افعال کو آپس میں ملاتے ہیں۔ مثلاً میں، سے، پر، تک، ساتھ ، اوپر، نیچے، لیے، واسطے، آگے، پیچھے، اندر باہر، پاس، درمیان وغیرہ۔

حروف اضافت :

وہ حروف ہیں جو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ اردو میں کا ، کے ، کی حروف اضافت ہیں اور زیادہ تر یہی استعمال ہوتے ہیں۔

حروف عطف :

وہ حروف ہیں جو دو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ مثلاً :امیر وغریب۔ احمد اور سلیم۔ بچہ ذرا سا جاگا پھر سو گیا۔ان مثالوں میں و، اور پھر حروف عطف ہیں، جو دو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔

حروف استفهام

وہ حروف ہیں جو کچھ پوچھنے یا سوال کرنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ مثلاً :کیا، کیوں ، کہاں ، کب کون ، کیسا،کس لیے کس طرح کتنا ، کیوں کر، کس قدر وغیرہ۔

حروف تحسین

وہ حروف ہیں جو تحسین و آفرین اور تعریف کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ مثلاً : شاباش ، بہت خوب ، واہ واہ کیا کہنے ۔ سبحان اللہ ماشاء الله، جزاک الله، مرحبا، آفرین ، واہ رے واہ، اللہ رے، اللہ اللہ وغیرہ۔ حروف تحسین کے استعمال کے فوری بعد فجائیہ کی علامت لگانی چاہیے۔

حروف نفرین :

وہ حروف ہیں جو نفرت یا ملامت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثلاً :تو بہ تو بہ لعنت ۔ ہزار لعنت تھُو ۔ اخ تھو۔ تف،پھٹکار۔

حروف ندا

وہ حروف ہیں جو کسی اسم کو ندا دینے یا پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً:

اے دوست! ہم نے ترک محبت کے باوجود

محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی

ناصر کاظمی

یارب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے

جو قلب کو گرما دے ، جو روح کو تڑپا دے

علامہ اقبال

ان مثالوں میں اے دوست اور یا رب حروف ندا ہیں۔ اسی طرح اجی حضرت ابے احمق۔ او جانے والے۔ارے بھائی وغیرہ بھی حروف ندا ہیں۔

حروف تشبیه

وہ حروف ہیں جو کسی ایک چیز کو کسی دوسرے چیز کے مشابہ یا مانند قرار دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً : مانند، طرح جیسا، سا، جوں ، مثل، مثال ، صورت، بعینہ، ہو بہو، کا سا، کی سی وغیرہ

حروف علت

وہ حروف ہیں جو کسی بات کے سبب، وجہ یا علت کو ظاہر کریں۔ جیسے : کیوں کہ ، اس لیے، بدین سبب، کہ ، تا کہ ، اس لیے کہ، تا، با ایں وجہ، چناں چہ، اس واسطے، اسی باعث کہ، لہذا وغیرہ

حروف انبساط

وہ حروف ہیں جو خوشی اور مسرت و انبساط کے موقع پر بولے جاتے ہیں ۔ مثلاً: واہ، واہ واہ، آہاہا، او ہو، اخّاہ، ما شاء اللہ ، خوب، کمال ہے، بہت خوب ، سبحان اللہ ، کیا بات ہے وغیرہ

حروف تاشف

وہ حروف ہیں جو افسوس اور غم کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ مثلاً : ہائے ہائے، ہے ہے، ہیہات ، حیف، صد حیف، ،افسوس صد افسوس ، آه، دریغا،حسرتا، واحسرتا،اف، وائے وغیرہ

حروف استدراک

استدراک کے لغوی معنی ہیں :بدی کا بدلہ نیکی سے دینا کسی بات کی تلافی کرنا مگر حروف استدراک وہ حروف ہیں جو پہلے۔ جملے میں آنے والے کسی شبہ کو دور کرنے کے لیے دوسرے جملے میں استعمال ہوں۔ اس طرح عام طور پر یا تو پہلے جملے کے قول کی مخالفت ہوتی ہے، یا اس میں کچھ تغیر پیدا ہو جاتا ہے یا اسے محدود کر دیا جاتا ہے۔ عام طور پر حروف استدراک درج ذیل ہیں : مگر ، اگر چہ البتہ، الّا، بارے، بلکہ، پر گولیکن، لیک ،لیکن کا مخفف مگر ، ہاں، ولے، ہاں وغیرہ

حروف تاکید

وہ حروف ہیں جو کلام میں تاکید اور زور کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثلاً : ہرگز ، ضرور مطلق ، بالکل، زنہار، سراسر، سر بسر ، اصلاً، خود، کبھی بھی ، سب کے سب، کل ،کلہم، سرتا پا، ہو بہو، ضرور بالضرور، عین مین وغیرہ

حروف شرط و جزا

وہ حروف جو شرط کے موقع پر بولے جائیں ، حروف شرط کہلاتے ہیں۔ حروف شرط کے بعد دوسرے جملے میں جو حروف لائے جاتے ہیں، انھیں حروف جزا کہتے ہیں۔ مثلاً: اگر وہ محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا ۔ جب وہ آیا تب میں گیا۔ ان مثالوں میں اگر’ اور جب’ حروف شرط اور تو“ اور ” تب حروف جزا ہیں۔

حروف مفاجات

مفاجات کے لغوی معنی ہیں : اچانک یا یکا یک اور حروف مفاجات وہ حروف ہیں جو کسی امر کے اچانک واقع ہونے پر بولے جاتے ہیں ۔ مثلاً یک بیک، یکایک، یک بارگی ، دفعتا، اتفاقاً، ناگاہ، اچانک، ناگہاں وغیرہ

حرف بیان

وہ حرف جو کسی وضاحت کے لیے استعمال کیا جائے اور وہ حرف “کہ” ہے مثلاً: استاد نے شاگرد سے کہا کہ سبق پڑھو۔

باپ نے بیٹے سے کہا کہ محنت سے کام لو۔ وغیرہ

♦♦♦

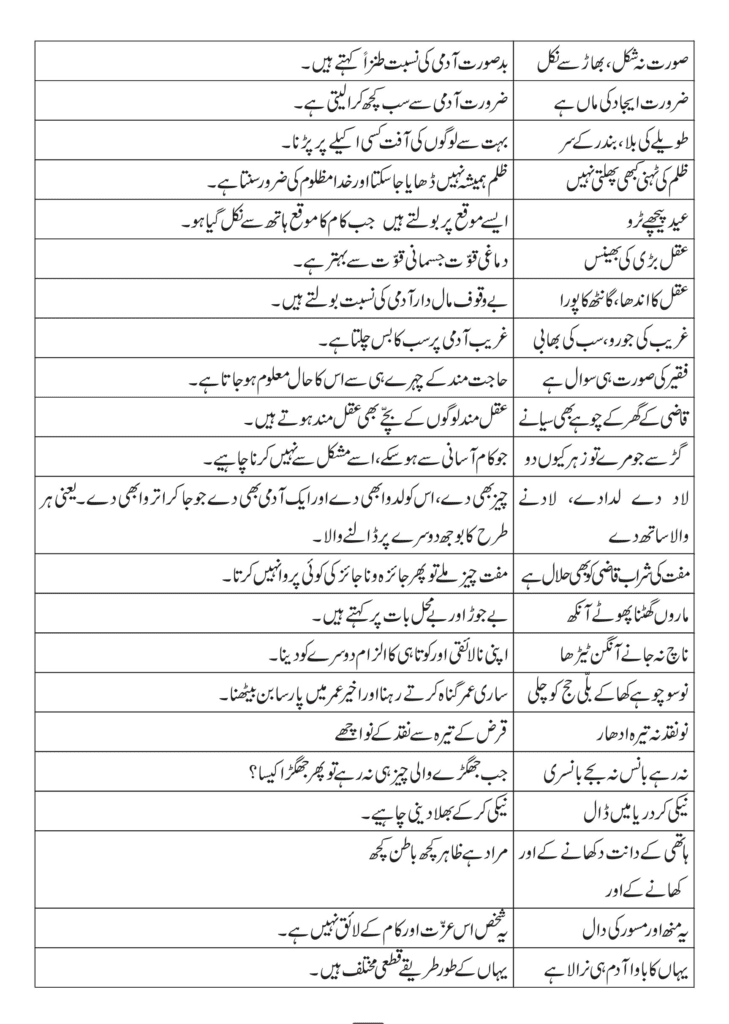

ضرب الامثال

مآخذ:

اُردُو قواعد و اِنشا برائے جماعت نہم ،دہم، پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بُک بورڈ، لاہور

اگر آپ چاہیں تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں

-

اردو املا کی غلطیاں اور ان کی اصلاح

-

urdu qawaid o insha 9 10 pdf online free download

-

10th class urdu grammar mcqs quiz 2

-

10th class urdu grammar mcqs online quiz 1

-

استاد اور شاگرد کے درمیان تاریخ پاکستان پر مکالمہ

-

درزی اور گاہک کے درمیان مکالمہ

-

گاہک اور ہوٹل مینیجر کے درمیان مکالمہ

-

دو دوستوں کے درمیان مکالمہ

دو دوستوں کے درمیان مکالمہ -

دکان دار اور خریدار کے درمیان مکالمہ

دکان دار اور خریدار کے درمیان مکالمہ -

ڈاکٹر اور مریض کے درمیان مکالمہ

ڈاکٹر اور مریض کے درمیان مکالمہ -

صنائع بدائع

صنائع بدائع -

علم بیان

علم بیان -

تَلَفُّظ

تَلَفُّظ -

فعل، فاعل، اسم صفت، اسم موصوف،اسم ضمیر اور مرجع

فعل، فاعل، اسم صفت، اسم موصوف،اسم ضمیر اور مرجع -

'نے' اور 'کو' کا استعمال

'نے' اور 'کو' کا استعمال -

مرکب، مرکبات کی اقسام

مرکب، مرکبات کی اقسام -

ذو معنی الفاظ اور با ہم مماثل و متشابہ الفاظ

ذو معنی الفاظ اور با ہم مماثل و متشابہ الفاظ -

فعل

فعل -

اسم کی ساخت کے اعتبار سے قسمیں

اسم کی ساخت کے اعتبار سے قسمیں -

اسم کی معنی کے لحاظ سے قسمیں

اسم کی معنی کے لحاظ سے قسمیں -

حروف شمسی و قمری

حروف شمسی و قمری -

منقوط، غیر منقوط اور بھاری حروف تہجی

منقوط، غیر منقوط اور بھاری حروف تہجی -

حصہ نظم جماعت نہم | Class 9 Nazam

-

جماعت نہم(9) اُردو: الفاظ معانی

جماعت نہم(9) اُردو: الفاظ معانی -

21۔ کوے کا انتقام

21۔ کوے کا انتقام -

20۔ نیبو نچوڑ

20۔ نیبو نچوڑ -

19۔ نادان کی دوستی

19۔ نادان کی دوستی -

18۔ ایسے کو تیسا

18۔ ایسے کو تیسا -

17۔ عادت کی خرابی

17۔ عادت کی خرابی -

16۔ انگور کھٹے ہیں

16۔ انگور کھٹے ہیں